瞑想合宿から帰ってから2週間が経った。

ヴィパッサナー瞑想合宿は周りの注目度が高くて、僕の体験談を楽しみに待っていてくれている人も多いのだけど、なかなか時間が取れず2週間も経ってしまった。

かなり忙しい毎日なのだが、朝と寝る前の瞑想は欠かさずやっている。

本来なら朝晩1時間やるように合宿で言われているのだけれど、30分しかできないことも多い。

そんなヴィパッサナー瞑想だが、生活に取り入れると思っていた以上にメリットは多い。

ヴィパッサナー瞑想によって得られるメリットは以下の3つだ。

-

どんな状況に直面しても平静な気持ちを維持できる

-

頭の中のゴミが整理されるので、仕事の生産性が上がる

-

短い睡眠時間でも脳の疲れが取れるようになる

今回はそんな便利な道具を手に入れるきっかけを作ってくれた10日間のヴィパッサナー瞑想合宿について、体験談を交えてお話したい。

ヴィパッサナー瞑想センターとは

僕が行ってきた瞑想合宿というのはこれだ。

千葉県の房総半島北部にある日本に2つある瞑想センターの1つである。

このセンターは2006年、今から12年前にオープンした。

日本で最初のヴィパッサナー瞑想センターが生まれたのは1981年、今から37年前である。

現在も京都にあるダンマーバーヌという施設。

両センターとも10日間の瞑想合宿を毎月1回のペースで開催している。

参加費は無料。

運営費用はすべて参加者と過去の参加者による寄付で賄われている。

ここ数年、Googleが社内プログラムとしてマインドフルネスという瞑想を取り入れたこともあり、瞑想が脚光を浴びるようになった。

その結果、マインドフルネスの原点となった座禅やヴィパッサナー瞑想も注目されるようになり、参加希望者はどんどん増え、今では参加したい!と思ってもすぐには行けない状態となっている。

キャンセル待ちをするか、3・4ヶ月先の開催予定にエントリーしないと参加できない。

(興味があるけど決められないのなら申し込みだけしておくのがオススメ。1ヶ月前と1週間前に参加確認のメールが届くので、その時キャンセルすれば大丈夫。キャンセル待ちの方に譲ることができます)

運営費用だけでなく、人的資源もすべてボランティアによって賄われている。

指導者も運営スタッフも一切の金銭的・物質的報酬を受け取っていない。

寄付が集まればそのつど施設を拡張する。

そんなスローなペースで運営されているのがヴィパッサナー瞑想センターという施設なのだ。

ヴィパッサナー瞑想はミャンマーで再発見され、ブッダの瞑想法として世界に広がっている

ヴィパッサナー瞑想コースの運営本部があるのはインド。

ガンジス川

インド北部で生まれたブッダの瞑想法は、ブッダの没後500年でインドから消えてしまったと言われている。

しかし仏教国ミャンマーで育ったインド人、SNゴエンカという人物が、2000年もの間細々とミャンマーで伝承されていたヴィパッサナー瞑想と偶然出会う。

SNゴエンカ

彼は事業に成功した裕福なインド人でヒンズー教徒だった。

そんな彼が20代の時、難病を患う。

強烈な頭痛に襲われ続ける病気。

裕福だった彼は世界中の医療機関を回って治療法を探そうとするが、結局治癒することはなくミャンマーに帰国する。

絶望的な状況にあったゴエンカを助けようと、友人が紹介してくれたのがミャンマーで開かれていたヴィパッサナー瞑想コースだった。

敬虔なヒンズー教徒だったゴエンカは仏教の色を帯びたヴィパッサナー瞑想に抵抗感を感じるが、救いを求めて瞑想センターを訪問する。

そこで出会ったのが、瞑想指導者であり、仏教国ミャンマーで国家の重職を担っていたサヤジ・ウバキンだった。

サヤジ・ウバキン

サヤジ・ウバキンはどんな宗教の人でも参加を認めていた。

人々がより楽に、より幸せに生きる方法としてヴィパッサナー瞑想を教えていたから、参加者がどんな宗教を信じていようと構わないと考えていたという。

ゴエンカはヴィパッサナー瞑想に対する宗教的抵抗感を乗り越え、10日間のコースに参加した。

そして治癒。

ヴィパッサナー瞑想に心酔したゴエンカはその後、指導者であったサヤジ・ウバキンの元で14年間、ブッダの瞑想法とブッダの教えについて学んだ。

ヴィパッサナー瞑想を学び始めて14年経ったある時、ゴエンカはインドに戻った両親が病気であることを知る。

両親の病気はヴィパッサナー瞑想で治ると確信した彼は両親のいるインドへ向かい、初の10日間のコースを開催した。

コースは滞りなく行われ、ゴエンカはミャンマーに戻った。

ミャンマーで通常の生活に戻ったゴエンカを待っていたのは運命という止めようのない流れだった。

帰国した彼の元に「再度コースを開催して欲しい」という依頼がインドから届く。

インドでの開催は一度きりのつもりでいたゴエンカにとってインドからの知らせは驚きだったが、リクエストに応えるため再びインドに向かい、再度コースを開催した。

ところが開催すれば開催するほど「私も受けたい」という人が増え続けてしまう。

リクエストに答え続けた結果、彼はインドに住むことになり、1969年からヴィパッサナー瞑想コースを本格始動することになった。

今から50年前。

ブッダの教えたヴィパッサナー瞑想が2000年ぶりにインドに帰還した瞬間だった。

これが現在世界に広がりつつあるヴィパッサナー瞑想ムーブメントのはじまりだ。

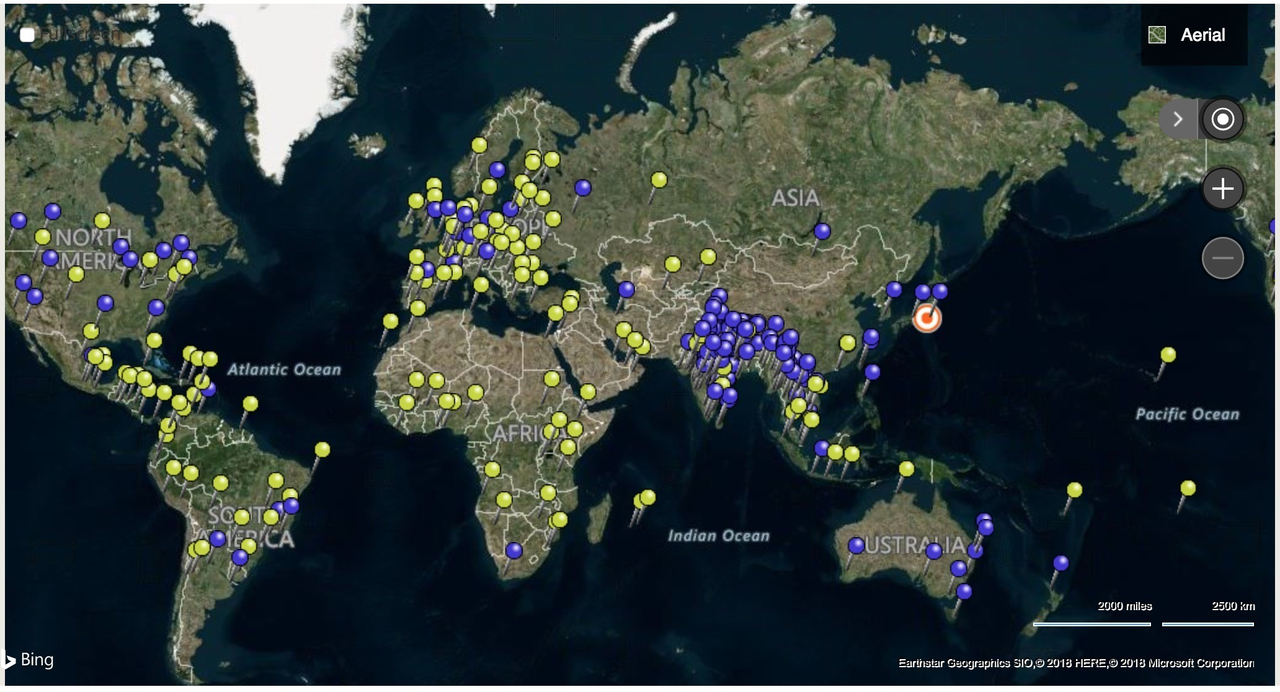

50年間の活動の結果、瞑想センターはインドだけにとどまらず、世界中に増えていった。

ゴエンカ氏は2013年に89歳で亡くなったが、彼の再発見したブッダの瞑想法は残った。

今では183のセンターが世界各地に建設され、今もその数は増え続けている。

瞑想合宿のルール

ヴィパッサナー瞑想合宿には独特のルールがある。

- 9日間の間、人と目を合わせては行けない。ジェスチャーによるコミュニケーションも不可。言葉によるコミュニケーションももちろんできない。このルールは聖なる沈黙と呼ばれている

- 衣類や歯磨きなどの生活必需品以外はすべて到着時に預ける。その間外部と連絡を取る方法はない。デジタル世界だけでなく、ほぼ全ての現実世界から完全に10日間離れることとなる。本を読んだり、紙とペンで何かを書くこともできない

- 食事は一日2回。朝6:30と11:00に玄米菜食の食事が無料で提供される。夕方5時にはティータイムと呼ばれる時間があり、お茶やコーヒーとともにりんご・みかん・キウイといったフルーツを少しだけ食べることができる

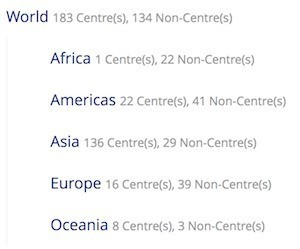

- 男女の生活エリアは完全分離。瞑想ホールでは男女が集まるが、中央を境に二分して座る。聖なる沈黙は9日目に解かれるが、男女感のコミュニケーションは最後までない

- 起床は4時。4時半には瞑想ホールに集まって瞑想がはじまる。消灯は9時半。周りに何もない自然の中で、照明も薄暗いので、夜はとても暗い。その代わり月は驚くほど明るく、星も多い

- 瞑想時間は1日10時間。サボろうと思えば5時間で済むが、みんな意外とサボらない

こんなストイックな生活だから、リタイアする人が続出するのではないかと思ったが、女性約30名、男性約20名の参加者のうち、途中でリタイアしたのはたったの2名だった。

外国人の参加者も多かった。3割くらいは外国人。

3日目にリタイアした男性はメキシコ人だったらしい。

期間中誰ともコミュニケーションが取れない状態は想像以上に素晴らしいセッティングだった。

人間関係に一切煩わされることがない。

おかげで最初から瞑想だけに集中できた。

コミュニケーションがあったら、瞑想に集中することは難しかっただろうと思う。

人の言葉がなく、人の気配しかない静けさは瞑想にとってプラスだった。

心静かな状態がずっと続く。

これで心の浄化が進まないわけがない。

10日間の体験の詳細

コースの10日間は3つのパートに分かれる。

- 最初の3日はアーナパーナ瞑想という雑念を除去する瞑想を行う

- そして4日目にヴィパッサナー瞑想を教わり、それから6日間、徹底的にヴィパッサナー瞑想を行う

- 10日目の6時半に聖なる沈黙は解かれ、最後にメッター瞑想という祈りの瞑想を教わる。ブッダの好きだった言葉「すべての生き物が幸せでありますように」という祈りを捧げ、心を浄化する

そんな流れで行われた10日間の僕の体験をここから書いていきたい。

0日目:センターに到着

夕方3時に千葉県にある茂原駅に着き、4時すぎのバスで合宿所近くのバス停に向かった。

1日に3本ほどしかないバス。

乗り遅れたらタクシー代3300円を払わなければならない。

そのくらい田舎な場所。

普段はほとんど人の乗ることのない駅のバス停に、たくさんの合宿参加者が集まっていた。

全体的にエキゾチックな雰囲気の人が多い。外国人の姿も目立つ。

総勢30名ほどがバスに乗り込み、ぎゅうぎゅう詰めのバスに揺られて30分、目的のバス停「睦沢中央公民館」に着いた。

(補足:バス乗り場3番から小湊鉄道バスに乗車。茂原駅15:30発睦沢中央公民館15:57着)

到着すると、瞑想センターのスタッフらしい人が待っていた。

見た目が日本人っぽかったので日本人かと思ったら外国人だった。日本語はペラペラだが、アクセントがある。

とても明るい人で30名近い人を数回に分けて瞑想センターまでミニバンでピストン輸送してくれた。

県道のような道から田んぼ沿いの道に入る。とにかく人がいない。民家もほとんどない。

そんな静かな場所に目的地、ダンマーディッチャはあった。

到着時に撮った写真

「ダンマーディッチャへようこそ!」

運転してくれたスタッフさんはそう言って僕らを瞑想センターの入り口に降ろした。

バスに乗っている間も、到着してからも誰も口を開く者はいなかった。

瞑想合宿がどういうものかみんな知っていたからだと思う。

聖なる沈黙の10日間はすでに始まっていた。

着いた。 pic.twitter.com/496i7x0sGT

— イカ太郎👣裸足で旅するプログラマー (@ika_tarou) 2018年2月21日

到着してすぐに荷物を預けた。

衣類や歯磨きといった生活必需品以外は全て預ける。

修行のマイナスになる電子機器や本、ペンとノート、そして財布も預けた。

現実社会からのシャットアウト体制は整った。

預けた時、ちょっとすっきりしている自分に気がついた。

スマートホンもパソコンも便利だけど、自分を縛るツールでもある。

そんな所持品とのしばしのお別れ。

預けただけで捨てたわけではないのに断捨離した時のようなスッキリ感があった。

センターの設備

荷物を預けた後、宿舎に向かった。

男女の生活エリアは完全に分離している。

荷物を預けた食堂から見て右半分が女性エリア、左半分は男性エリアになっていた。

宿舎の建物は2つあった。A棟とB棟と呼ばれている。

A棟はドミトリー、B棟は個室だ。

ドミトリーのA棟をまずお見せしよう。

A棟は最初に建設された宿舎で18人分のベッドが並んでいる。

男性宿舎 A

男性宿舎A内部

この最初の宿舎ができるまでの12年間、参加者は10日間、キャンプサイトで寝泊まりしていたらしい。

僕が泊まったのはB棟だった。

個室棟。

全部で14の部屋に分かれている。

男性宿舎Bと、かつて使われていたキャンプサイト(右側)

一つ一つの部屋はベッドと瞑想台があるだけのシンプルな部屋だけど、内装も寝具も清潔で心地よかった。

男性宿舎Bの個室

瞑想台

僕は個室にしてくれと頼んだわけではない。自動で割り振られた。

割り振りがどういう原則で行われているのかはよく分からない。

トイレ・シャワー棟は宿舎から少しだけ離れた場所にある。

トイレ・シャワー棟

洗面所・洗濯は手洗い・脱水だけ洗濯機を使える

シャワーは3つ。一番左が広い。湯船はついているが誰も使わない

トイレ。休憩時間は並ぶこともある

オリエンテーション

18時から食堂で食事。

19時からオリエンテーションが始まった。

(18時に鐘が鳴って知らせると言われていたので待っていたのだけど、B棟の部屋の中には全く聞こえず、結局夕食は逃してしまった。個室の場合は気をつけよう)

オリエンテーションでは

・瞑想センターでのルール

・センター内の構造

・合宿期間中の1日の流れ

について説明を受けた。

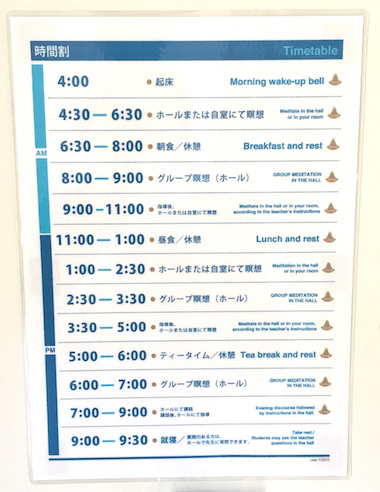

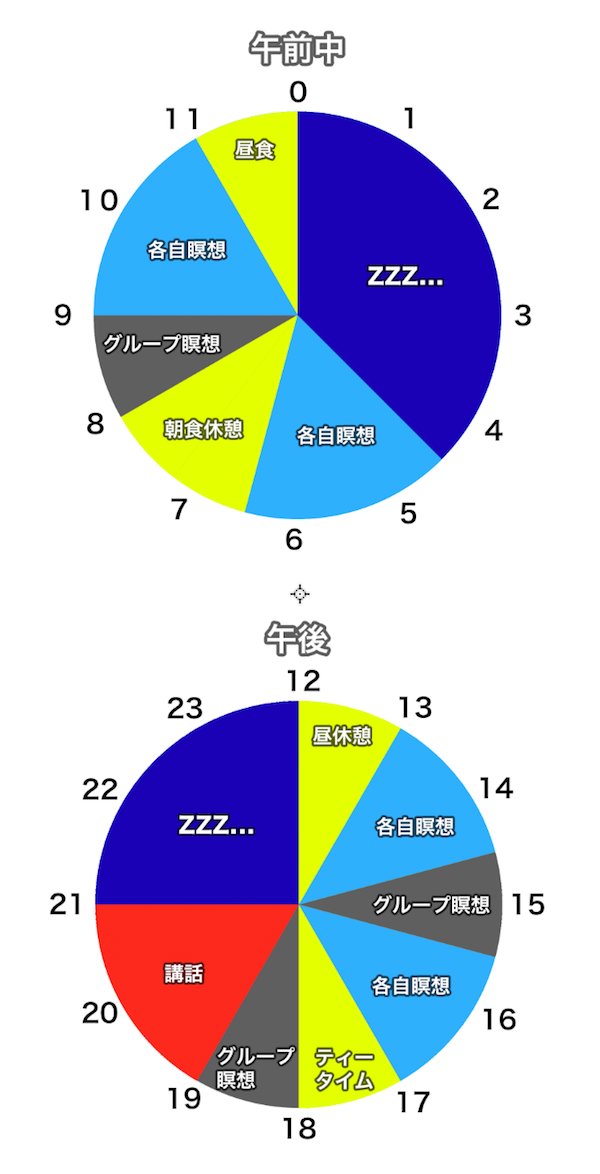

1日のスケジュール表

最初のグループ瞑想

オリエンテーションが終わるとさっそく瞑想の時間となった。

20時から1時間。

ダンマーディッチャの中央にある瞑想ホールに全員が集まった。

瞑想ホール入り口

中に入ると座布団が並んでいる。

各座布団の場所に番号が振られていた。

僕の席は11番。

学校のように毎日同じ席で瞑想をする。

瞑想ホール内

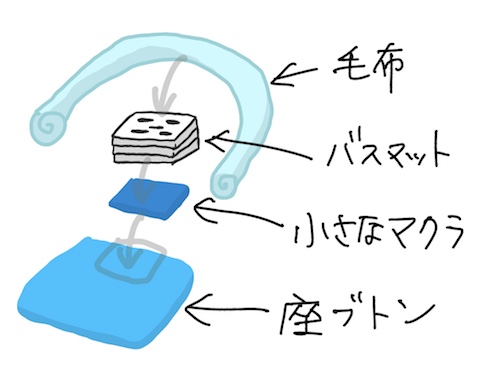

最初から席に置いてあるのは座布団と小さなマクラのようなもの。

座り方は人それぞれ自由でよく、結跏趺坐で座るなどの強制はない。

仏像は大抵結跏趺坐で座っているし、禅僧なんかも結跏趺坐で座るけど、この瞑想センターでは自由だった。

結跏趺坐を強要されることはない。座り方は完全に自由

座る場所のカスタマイズも可能。

毛布・小さなマクラ状のもの、バスマットを小さくカットしたものなどがホールの入り口近くに置かれていて自由に使える。

座布団・小さなマクラ・カットされたバスマット・毛布

2月だったから、外はとても寒かったのだけど、瞑想ホール内は快適だった。

床暖房が効いていて、空気が柔らかい。

照明はうっすらとついているだけで、その暗さが神秘的でよかった。

誰一人しゃべる者がいない静寂。

自然の中で、しかも冬だから虫も鳴いていない。

静けさだけで心が洗われる思いだった。

録音音声による指導

全員が席につき、しばらくすると指導者がホールに入ってきた。

きっと日本からインドに渡ってヴィパッサナー瞑想を学び、帰国後この瞑想センターを作ったのだろうと勝手に想像した。

実際にはインドの本部から認定を受けたAC(アシスタントティーチャー)だった。

(最終日までこの瞑想センターを作った人なのだと勘違いしていた)

参加者と指導者が向かい合った。

先生(指導者)は誰からも見える一段高い場所に座った。

なにか話すかと思って待っていたが、口を開かない。

目も閉じている。

シーンと静まり返ったホールの中で「このあとどうなるんだろう?」と思っていたら、音声がスピーカーから流れ始めた。

このコースではゴエンカ氏と通訳の女性による録音音声を使って瞑想を誘導・指導していく。

基本的に先生が話すことはない。

目を閉じ、呼吸に集中するように言われた。

鼻の中に入っては出ていく空気を感じる。

鼻全体と鼻の下のエリアに意識を向け、雑念にとらわれいることに気がついたら、再び呼吸に意識を向ける。

ただそれだけを1時間やり続けた。

ずっと独学でやってきた瞑想はまさにそれだったから、やること自体は簡単。

完全にここ数年流行っているマインドフルネスの手法だった。

しかし今まで自宅でやってきたマインドフルネスは、最長でも30分だった。

1時間も坐ったことはない。

体が痛かった。

足が痛み、腰やお尻が痛む。何度も座り方を調整したが、すぐに体が痛くなってしまう。

そんな風にモジモジしまくっていたらようやく1時間が経った。かなりホッとした。

1時間座るということの大変さを知った0日目だった。

1日目:モーレツな体の痛みと眠気

起床

起床は4時だったのだけど、2時に目が覚めてしまった。

時計を持っていないので、時間がわからない。

顔を洗いにトイレ・シャワー棟に行った。

シャワー棟にある時計を見て、2時であることにびっくりした。

太陽が時計がわりという生活が理想だなとは思ったけど、共同生活でタイムスケジュールがある場合はそういうわけにいかない。

結局、不便で仕方がなかったので、翌日に目覚まし時計を借りた。

貸出用の目覚まし時計は食堂にある

食堂横の東屋についているゴング。これで時間の区切りを知らせる。宿舎から遠いため聞こえづらい。A棟は聞こえるらしいが、B棟内では聞こえない

夜中の2時だったが、すっかり目が覚めてしまったので、そのまま起床時間の4時まで起きていることにした。

読む本もないので、部屋の中でぼーっとする。

本当に何もすることがない。贅沢な時間なのかもしれないけど、退屈でもあった。

どうせ瞑想しにきているのだからと思って、瞑想をすることにした。

前日に教えてもらった鼻の呼吸に意識を向ける。

睡眠が足りてなかったのかウトウトしながら。

半分眠りながら瞑想台に座って瞑想していたら向かいの部屋から目覚ましの音が聞こえてきた。

どうやら向かいの部屋の人は目覚まし時計を持ってきたらしい。

やっと4時。起床時間だ。

他の人たちの部屋からガサゴソ音が聞こえ、みんなシャワー小屋に向かって行った。

1日の流れ

各自瞑想

朝4時半から6時半まで2時間は各自で瞑想する時間。

2時間の瞑想時間は途方もなく長く、そして眠かった。

気がつくと座ったまま寝てた。

眠い。とにかく眠い。呼吸に集中し続けることができない。

1時間半が経った6時ごろ、先生がホールに入ってきて音声を流した。

ゴエンカ氏によるパーリ語の読経。

パーリ語というのは現在は使われていない言語で、ブッダが生きていた頃に北インドで使われていた言葉。

ブッダが伝えた話をパーリ語で教えてくれるんだけど、もちろん意味は分からないし、音楽のようでもあるので、余計に眠気を誘う。

たった20分ほどの読経タイムが無限に感じられるほど長かった。

体も痛い。

読経が終わり、6時半の朝食の時間を告げるゴングが聞こえた時、救われるような思いだった。

食事

朝食は玄米菜食のヘルシーな食事がビュッフェ形式で提供される。

玄米と味噌汁と漬物、そして野菜のサラダが一品、パンもあった。

使った食器は自分で洗う。食事は奥にあるテーブルにビュッフェ形式で並ぶ

テーブルは狭め、参加者の多いときはぎゅうぎゅうになって座るらしい

食堂の後ろにはドリンクコーナーもある。

お茶や紅茶、コーヒーが飲める。

玄米が大好きだからすごく嬉しかった。

玄米にごま油をかけ、味噌をトッピングして食べるスタイルにハマった。

美味しすぎてセーブが効かない。

それから4日ほどはこの玄米・ごま油・味噌にハマりまくった。

お昼ご飯は11時。

その後は翌朝まで食事はないから、美味しい玄米を思い切り食べておこうと思ってしまう。

しかし食べ過ぎは修行の邪魔だった。

2日後、食べ過ぎによる疲労感が出て結局1日断食することになる。

グループ瞑想

- 8:00

- 14:30

- 18:00

1日に3回グループ瞑想が行われる。

最高にサボろうと思えばこの3時間だけ瞑想する暮らしもできるが、誰一人としてそんな風に過ごす者はいなかった。

各自瞑想の時間もみんなホールに集まる。

他の人の頑張りに触発されてみんな熱心にやっていた。

驚くほどやる気のある人ばかり。

瞑想を体得してその後の人生に生かしていくんだという気概を感じた。

体の痛みとの戦い

初日はとにかく体が痛かった。

骨盤の上に綺麗に上半身を載せたいのだけど、うまく載っていないようでどんどん腰が曲がってくる。

腰が曲がる結果、体の重みが肋骨の下、横隔膜あたりに負荷としてかかってきて、かなりの痛みだった。

お尻も痛い。足も痛い。痛みで集中できない。

痛みから逃避したいと頭が思うのか、気絶するように座りながら眠ってしまう。

痛み→寝る→痛み→寝る、そんなことを1日中繰り返していた。

1時間が途方もなく長く感じた。

そろそろ終わりかな?とか思っても半分くらいしか経ってなかったと思う。

一度「そろそろ終わりかな?」とか思ってしまうと、残りの時間は苦痛で仕方がない。

とにかく体の痛みと眠さで苦しい1日だった。

1日を過ごしてこう思った。

「ガチの修行。お気楽な気持ちで参加するのは危険」

「自分は瞑想経験があるから楽勝なんじゃないか」と始まる前は思ってた。

そんな余裕はわずか1時間で消え去った。

とはいえ、最終日には1時間なんて余裕で座れるようになるのだけど。

講話

夜のグループ瞑想の後、19時から21時までは講話の時間。

ブッダの教えや瞑想をすることの意義などについて説明する音声を聞く。

初日はブッダの説いた八正道(はっしょうどう)という考え方についてだった。

解脱するためにやるべき8つのこと。

解脱・悟りとは、言葉だけ捉えると漠然としていて分かりづらいものなのだけど、案外定義は簡単。

「一切の苦しみから解放されること」

ブッダが人々に提供しようとしたのは苦しみからの解放だった。

- 正しい生活スタイルを確立し

- 正しい言葉を使い

- 正しい考え方をし

- 正しく自分をコントロールし

- 瞑想を通じて苦しみをなくす知恵を手に入れる

超簡単に言えばそれが八正道。

2時間の講話は途方もなく長かった。

日本人のナレーターによる音声が流れる。

同じような内容を手を変え品を変え説明する。

一度話せば済んでしまうような内容を何度も何度も違う表現で伝えてくる。

拷問だった。

日本人は瞑想ホールでこれを聞き、日本語の分からない参加者はミニホールという別の建物で講話を聞く。

後になって知ったのだが、実はミニホールで流されるのはビデオによる講話だったらしい。

英語でゴエンカ氏自身が話し、英語字幕も付いていて、それがめっぽう面白かったと外国人の参加者が言っていた。

ゴエンカ氏のたとえ話をふんだんに盛り込んだユーモアたっぷりな話を聞きながら、参加者は心の中でクスクス笑っていたらしい。

日本人向けの講話は拷問だったので、次回参加するときには英語クラスに参加したいと思う。

ひたすら痛みと眠気に耐えた1日目はこんな風にして終わった。

瞑想センターの夜は月が明るく輝き、星も美しかった(写真は実物ではなくイメージです)

2日目:座るポジションが安定

2日目は体の痛みを軽減しようと試行錯誤しながら瞑想した1日だった。

瞑想ホールの後ろにある小さなマクラや毛布、カットされたバスマットを使ってより楽な姿勢を探す。

グループ瞑想や各自瞑想の時間を使って体への負担が減る座り方を試した結果、この方法が自分にとって一番楽なセッティングだと判明した。

体の違和感を見つけては、その違和感を収束させるセッティングを試していたのだけど、決定的に体を楽にしたセッティングのアイデアは、目の前にいた古い生徒のセッティングから入手した。

(初めてコースに参加する人は新しい生徒と瞑想センターでは呼ばれ、2回目以降の参加者は古い生徒と呼ばれる)

これである。

くるくる巻いた毛布で腰からヒザを囲む。ヒザの下にクッションを入れることで左右のバランスがとれ、太ももの重みがヒザ下に乗らないので痛まない

古い生徒のうち、2人が同じ方法をとっていた。

腰の後ろに毛布を軽く当てることで骨盤が立ちやすくなり、膝の下にも入れることによって膝の高さが左右均等になる。

古い生徒はかつての瞑想コースの日々で試行錯誤したに違いない。

彼らのアイデアを採用し、座ることが劇的に楽になった時、彼らに対して感謝の念を感じずにはいられなかった。

楽な座り方を早く見つけられるかがコースを有意義にするコツ

ヴィパッサナー瞑想の目的は平静さを保つことである。

そのために体の感覚を観察する。

瞑想をすることで体の感覚を観察するクセがつき、感覚を痛みや不快感に変化させない技術を手に入れることができる。

その結果、何か精神的にショックなことがあったときや、体に不快な感覚が生まれた時にも、苦しまずにいられるようになるのだ。

10日間のコースで最終的にはそんなノウハウを手に入れることができるのだが、コースの最初の時点ではまだ瞑想の能力が磨かれていないので、体の痛みを心に作用させないことは難しい。

そのため「早い段階で体の痛みを軽減できる坐り方を見つけること」が瞑想合宿を有意義にする上でのキーポイントとなる。

僕の場合、2日間体の痛みと向かい合い、より楽なポジションを見つけたことで痛みから解放され、3日目には劇的に瞑想状態が向上することになった。

3日目:高い集中状態に突入

体の痛みから解放されたことでより鼻を通る空気に意識を向けることができるようになった。

4日目になってわかるのだが、実はこの時点で実践していた瞑想法はアーナパーナ瞑想というヴィパッサナー瞑想とは違う瞑想法だった。

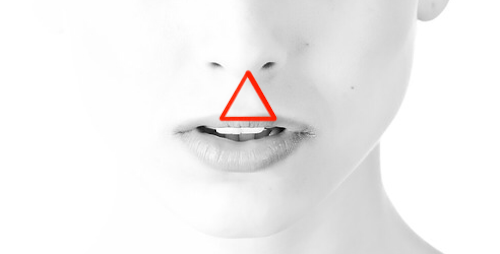

鼻と唇の上のエリアの感覚に集中し、自然と湧いてしまう雑念というゴミを捨てていく瞑想法。

鼻を含めた大きな三角ゾーン

3日目に意識する領域を小さくする指示が出された。

鼻本体は感覚を感じやすいのだけど、鼻の下の部分は想像以上に感覚が薄かった。

いつまで経っても感覚が強くならないので、「鼻の下は感覚の弱い部分なのかもしれない」と思ったのだが、諦めた途端に感覚が生まれてきたのでびっくりした。

鼻の下の感覚が出てきてからは、どんどん集中力が高まっていった。

鼻の下の小さな3角形以外の周りの感覚がすべて消えていく。

この世に鼻の下の3角形以外は存在しないかのようだった。

こんな感覚

実際にはそんな小さな3角形が瞑想ホール内にいる参加者の鼻の下に点在していて、太陽系のような状態だったのだろうと思う。

かなり深い瞑想状態に入ることができるようになったことで自信を深めた。

瞑想時間が終了したときに告げられる鐘の音で目を開けた時には毎回生まれ変わったような感覚さえ覚えた。

瞑想がうまくいきだして自信がついてきた。

しかしこの2日後、この自信が裏目に出ることになる。

4日目:初のヴィパッサナー瞑想で恍惚状態に

4日目、ついにヴィパッサナー瞑想が始まった。

ブッダが祇園精舎などの瞑想センターで行なっていたものと同じ瞑想法。

ヴィパッサナー瞑想のやり方

ここで簡単にヴィパッサナー瞑想がどんな瞑想なのかを話しておきたい。

ヴィパッサナー瞑想は一言で言えば、体をスキャンしていく瞑想だ。

やり方はいたってシンプル。

頭頂部の感覚をまずは観察し、その後上から順番に観察していく。

- 頭のてっぺん

- 顔

- 頭の裏側

- 肩

- 腕

- 胸

- お腹

- 背中

- ふともも

- ふくらはぎ

- 足の裏

足の裏まで行ったら、今度は足の裏から頭のてっぺんを目指す。

慣れないうちは体の感覚を感じづらいから、より小さいエリアで少しずつ観察する。

例えば顔だったら、

という感じで小さく小さく観察していく。

その際感覚の弱い部分や強い刺激(痛みだったり違和感だったりする)のある部分を確認しておく。

往復スキャンが終わった後に、確認しておいた部分を観察する。

感覚の弱かった部分ももう一度観察すると、弱かった感覚が少しずつ感じられるようになってくる。

痛みや違和感も観察していくと、だんだん刺激が弱くなり、落ち着いた状態になる。

痛みがなくなっていく感覚は不思議な感覚だった。

普通は体に痛みがあると、その痛みから逃げようとするし、「向こうへ行け!」って思っちゃうものだけど、観察し、痛みと向かい合うと痛みの方から去っていく。

ブッダはそれをアニッチャと言った。

無常を意味するパーリ語。

すべてのものは移り変わる。ずっと同じものなど何もない。

感覚とは次々とやってきては去っていく雲のようなもの。

雲をつかむことはできない。

雲をその場に留めておこうとしたら苦しい。それは叶わないことだから

僕は無常というものをそう捉えた。

痛みの存在に執着しないこと。

「いつかは去っていくのだ」と思っていればいい。

最初のうちは痛みや違和感がなかなか去ってくれなくて執着してた。

でもそのことを先生に相談したら、「最長5分ほどにしたほうがいいよ」と教えてくれた。

執着しなくても変化していくのだから執着は必要ない。

お皿にこびりついた汚れは水に浸しておけば楽に落ちるようになる。

固執せずに変化を待つことも大事なのだ。

ヴィパッサナー瞑想をやる上で大切なこと

ヴィパッサナー瞑想をする上でとても大切なことがある。

それは「完璧な平静さを保つこと」

感覚がなかなか観察できなくても、痛みが耐え難くてもそれを心に反映させない。

Just observe

ただただ観察するのみ。

感覚は感覚でしかない。

感覚を痛みや不安にするのは自分自身なのだ。

「痛い」「不安だ」そう決めているのは自分である。

体の中の感覚を自分でネガティブに捉えなければダメージはない。

「あ、こういう感覚なのね」

そこでとどめてしまえば感覚は心に反映しない。

これができれば日々の生活で心乱れるようなことはなくなる。

それがブッダの教えたかった「苦しみから解放される生き方」なのだ。

ヴィパッサナー瞑想のルール

ヴィパッサナー瞑想はそんな風にして行うのだけど、一つのルールがある。

体を動かさないこと

どんなに痛くても動かさない。

動かすということは体の感覚を心に反映させている証拠。

最初は苦しい。感覚を心に反映させているから。

でも毎日瞑想を10時間もやり続けると、どんどん体に生まれる感覚を心に反映させない技術が身につく。

ヴィパッサナー瞑想を始めた時はこの「体を動かさない」ということが苦行だった。

2日目まではアーナパーナ瞑想だったので、体を動かしてはいけないという指示はなかった。

だからアーナパーナ瞑想の3日間は痛みや違和感が生まれた時には姿勢を変えたりしていたのだけど、ヴィパッサナー瞑想に入ってからはそれができない。

再び体の痛みとの戦いとなった。

アーナパーナ瞑想で痛みと葛藤し、それを解決した。

そして今度はヴィパッサナー瞑想で痛みと向かい合い、再び解決しなければならない。

段階的に能力を伸ばしていく。

その無理させない姿勢がブッダらしいなと思った。

アーナパーナ瞑想3日目の時点で集中力がかなり高くなっていたから、初めてのヴィパッサナー瞑想体験は素晴らしい体験となった。

体の感覚をビンビンに感じ、全身が微弱な電気に包まれるようだった。

全身を巡る鳥肌のような感覚がゾクゾクものだった。

体の感覚を英語ではセンセーション(sensation)というが、文字通りその全身を巡る感覚はセンセーショナルだった。

丸一日ヴィパッサナー瞑想をした夜、18時からのグループ瞑想では強烈な恍惚感に襲われた。

多幸感。

「こんな感覚を毎日味わいたい」

そう思った。

この時の恍惚感がその後の2日間、僕を苦しめることになるとはこの時点では知らなかった。

初めてのヴィパッサナー瞑想は強い恍惚感を僕に与えた

5日目:禁断の果実を発見し、食べてしまう

僕はこの瞑想合宿での日々をブログに書こうと思っていた。

- ヴィパッサナー瞑想とはなんなのか?

- 合宿での日々はどんなものなのか?

- 合宿を通して得られる経験や気づきはなんなのか?

そんなことを伝えたいと思っていたから、すべてメモしておきたいと思っていた。

しかしスマホがない。PCもない。紙とペンすらない。

頭の中に留めておこうとしたんだけど、基本的に脳の容量が低いので、大事な気づきや経験がポロポロ消えてしまう不安を感じていた。

そんな5日目の夕方、グループ瞑想が終わって部屋で休んでいたらあることを思い出してしまう。

「ボールペンがカバンの中にあったかも!」

カバンの小さなポケットをまさぐったら出てきた。

実物

「紙はあったっけ?」

そしたら見つかった。仕事でもらった資料の紙。

そんな紙とボールペンを前にした僕に、僕の中の天使がささやいた。

「いいの?合宿のルールに背くよ。きっと意味があるから紙やペンも禁止にしているんだよ?」

わかってる。わかってる!

でも僕は天使の言うことを聞かなかった。

悪魔もいたからだ。

「紙とペンはデジタルじゃない。手や指の感覚もある素晴らしいツールだ。もしかしたら逆に瞑想にとっていい効果があるかもよ?」

悪魔のささやきは甘美だった。

「そうだ、やってみなきゃ良いことなのか悪いことなのかわからない」

書きたかったことをどんどん紙に書いた。

30分くらい夢中で書いた。

ペンで書く感覚がこれほど気持ちよかったのは、初めて漫画を描いてみようと思った中学2年生の時以来かもしれない。

頭の中にあったメモを紙に書き出した時、清々しい気持ちだった。

そしてこう思った。

「これで安心。覚えておこうと意識する必要もない。瞑想により一層集中できるぞ!」

結局これはとんでもない過ちだった。

僕はパンドラの箱を開けてしまった。

せっかくゼウスが閉じ込めていてくれた悪と災いの詰まった箱のフタを自分で取り去ってしまったのだ。

紙とペンというツールがあるとわかった途端、次から次へとメモしたいことが湧いてきた。

休憩ごとに部屋に戻ってそれをメモする。

その時点では「メモすれば頭の中の余計な情報を消去できる」と思っていた。

「きっとそのうち書きたいことは枯渇し、書きたい気持ちは収まるはず」

しかし、アイデアはどんどん湧いてきた。

湧く→メモ→湧く→メモ

このループが短時間で終わることはなかった。

夕方から始まったこのループは夜まで続いた。

夜の瞑想では全然集中できなかった。

次から次へと雑念が湧いてくる。

結局眠りも浅くなった。

9時にフトンに入ったが、2時間後には目が覚めてしまった。

「これはマズイ…」

そう思ったので、しばらく悩んだあげく決断した。

「コースマネージャーにペンと紙を預けよう…」

宿舎を出て、真っ暗な道を歩き、コースマネージャーの住むキャピンのドアをノックした。

「どうしました?」

「あの、、これが危険すぎるので預かってください…」

そう言って紙とペンを渡した。

「あぁ、、、わかりました」

コースマネージャーは同情の浮かんだ笑顔で僕を見ていた。

こうして僕は布団に入った。

禁断の果実の恐るべき中毒性を感じながら。

6日目:リタイアの危機と裸足

ペンと紙を預け、物理的にシャットアウトしたものの、その後も悪影響は続いた。

書くことはできなくなったので、書きたいアイデアは浮かばなくなったが、絶望的に集中できない。

頭が興奮状態になっているため、体に意識が向かない。雑念が生まれる。

実際に瞑想を始めてみると分かるのだが、瞑想中に雑念にとらわれ始めると完全に別世界に行ってしまう。

呼吸をしていたことさえ忘れてしまい、雑念の世界を漂っている。

夢を見ているとき、ハッと自分が夢を見ていることに気がつくことがあると思う。

あれと同じことが瞑想中にも起こる。

「あ、俺、雑念の世界に浸かってる!」

そう気づいて我に帰る。

そして初めて自分が瞑想中で呼吸していたことに気がつくのだ。

この日の午前中はずっとそんなことを繰り返していた。

瞑想ができないことが焦りになった。

前日まではとてもいい感じで瞑想できていたことがさらなる焦りを生んだ。

「あの心地よさを何度も味わいたい」と執着していただけに嫌悪感に襲われた。

焦ると余計にうまくできなくなる。スポーツと同じ。

うまくいかない現状が嫌悪感を生み、その嫌悪感がさらなる自己嫌悪を生む。

「渇望と嫌悪から自由になる」

これはヴィパッサナー瞑想をする上で大切な考え方だ。

ブッダが説いたのは、「うまくいってもそれに執着せず、うまくいかなくても気にしないこと」だった。

いいことも悪いことも一過性のことでしかない。

高すぎるモチベーションもいらない。低すぎる落ち込みもいらない。

どんな時もニュートラルな状態であること。それを仏教では中道という。

「自分が自然に楽に生きられる道を歩こう。精進はするが、頑張りすぎることはやめよう」

2時間の早朝瞑想と朝食後のグループ瞑想も終えた時、僕は真剣にリタイアを考えた。

たったの数時間うまくいかないだけでどうしてリタイアまで考えるのか?と感じると思う。

確かにその通り。たったそれしきのことでリタイアを考えるのは行き過ぎだ。

しかしそれにはワケがあった。

この瞑想合宿が始まる少し前、田舎フリーランス養成講座の講師をやることが決まった。

田舎フリーランス養成講座

千葉県富津市金谷で行われているフリーランスを養成する合宿コース。若者を中心とした10数名のフリーランスを志す人々が集まり、1ヶ月泊まり込みで稼ぐ術を模索する。2016年からスタート。2018年には鹿児島・山梨・フィリピンで開催され、年々注目度は高まっている。通称いなフリ。

メンターとして参加するのはこれが初めてのことだから、スタート前にしっかり打ち合わせをして、不明点などはしっかりと消しておきたいと思っていた。

しかしこういった事前準備が、ヴィパッサナー瞑想合宿参加のためにできないこととなった。

準備不足のまま、講座がはじまる3時間前に現場に到着することになる。

さらに家族のことも気がかりだった。

講座が始まったら1ヶ月間、家族と会えるのは週末だけだ。

瞑想合宿から帰ってから一緒にいられるのはわずか半日。すぐに千葉に向かうことになる。

2歳の娘を家で一人で面倒見てくれる奥さんに苦労をかけていること、そしてまだ幼いゆえにパパ大好きでいてくれる娘が寂しい思いをしていることが気がかりだった。

そんなこともあり瞑想合宿のリタイアを考えたのだ。

もし今リタイアすれば5日間の時間が手に入る。

2日は家族と過ごし、3日前に仕事の現場入りすることができる。

しかしリタイアはしたくなかった。

10日後に自分にどんな変化が訪れるのか知りたかったから。

残る4日間、瞑想合宿でどんな指導を受けるのかも知りたかったし、9日間の聖なる沈黙を解いたのちに知ることができる他の参加者の話も聞きたかった。

もし今リタイアしたら、それらを手に入れるためにはもう一度参加し直し、ゼロからやり直さなければいけない。

そんな思惑のせいで、雑念は一層増えた。

僕は目を開けた。

瞑想しようとするのをやめた。

雑念が収まる気がしなかった。

焦点が合わない目で瞑想ホールをぼーっと眺めていた。

どうしたらいいかわからなかった。

焦りはなくなっていた。ただ絶望的な気持ちだけがあって、無気力な状態になっていた。

そんな無気力状態で10分ほどたった時、あるアイデアがひらめいた。

「そうだ!先生に相談してみよう!」

「先生はもう何年も合宿の指導をしてきているに違いない。それだけ多くの合宿を手がけていればいろんな参加者がいたに違いない。中には僕みたいにこっそり紙やペンを使ってしまって雑念の嵐に巻き込まれてしまった人だっているに違いない。そんな参加者にどうしたらいいのかアドバイスできるに違いない!」

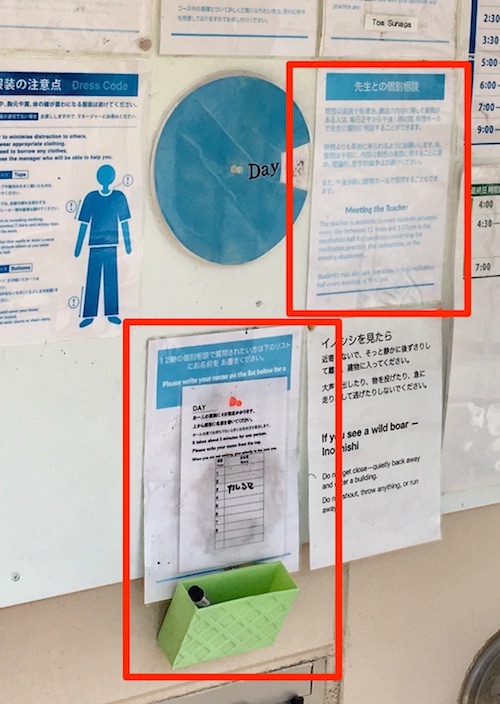

お昼の12時から1時間、瞑想ホールは先生への質問ができる場所となっている。

瞑想ホール入り口にあるホワイトボードに名前を書き、順番がきたら中に入る。そして先生に瞑想指導を仰ぐのだ。

瞑想ホールの入り口横に掲示板コーナーがあって、そこに先生に瞑想相談をするための申し込みボードがある。名前を書くと順番に相談できる。お昼12時から1時間と夜9時から9時半まで。

それまで瞑想方法の疑問が湧いたことがなかったから使わなかった先生への質問タイム。

ついにそのシステムを生かす時がきた!

12時半頃、僕の順番が来た。

瞑想ホール前方にいる先生の前に行き、状況を説明した。

「実は突然雑念の嵐に襲われるようになってしまいまして、どうやっても消せないんです…」

すると先生は言った。

「そうですか。そしたらもう一度アーナパーナ瞑想からやり直しましょう。ヴィパッサナーではなく、鼻の下に意識を集中して雑念がわかない状態をもう一度目指しましょう」

実は午前中すでにアーナパーナ瞑想は試していた。

アーナパーナは僕の中で雑念除去瞑想という位置付けだったから、早い段階で思いついていたのだ。

しかしそれは全く有効に働かなかった。

「アーナパーナではどうしようもない」と思った僕はさらに先生に言った。

「実はもうアーナパーナは試したんです。でも全くうまくいかなくて…」

藁にもすがる思いだった。

先生の中に他の解決策があることを願った。

しかし先生から出た言葉はそんな期待をキレイに打ち砕いた。

「もう一度アーナパーナからやり直すしかありません」

もう一度食い下がろうと思ったが、何度言っても同じ答えになりそうなのであきらめた。

「わかりました。もう一度やってみます…」

まったくそんなことを思っていなかった。

心にもないことを言って瞑想ホールを後にした。

瞑想ホールを出たら僕の気持ちとは対照的に外は晴れていた。

合宿がスタートした時から雨や曇りの日が多く、冬ゆえに寒かったので、ようやく出た晴れ間に参加者たちは喜び、思い思いの場所でリラックスしていた。

久々の晴れ間を楽しむ参加者の中で僕は絶望的な気持ちでいた。

どうしていいかわからない…。

しばらく敷地の中央のある草原をとぼとぼ歩いていた。

そしてしばらく経った時、あることを思いついた。

「そうだ、裸足になろう!」

今まで精神的にピンチになった時、僕を救ってくれたのは裸足だった。

裸足で夜の住宅街をさまよい歩き続けたこともあった。

裸足になると足の裏の刺激が大幅に増す。

場所によってはかなり強い刺激がある。

足の裏の刺激が暴走していた頭の中を整理し、意識を体に移してくれる。

結局悩みを解決してくれるのは頭ではなく体だ。

僕はそんな風に裸足を切り札として使う。

履いていた簡易サンダル”ワラーチ”を脱いだ。

ワラーチ(実物)

参加者がくつろぐ中、敷地内を歩き回った。

1周200メートルほどのルートをひたすらぐるぐる歩き続けた。

絶望の表情で裸足で歩く僕を見て、他の参加者は「なんだアイツは?」と思ったに違いない。

歩いている間は何も考えていたなかった。ただ無気力に足裏を感じていた。

10分ほど経った時、ようやく気持ちが落ち着いた。前向きな気持ちが戻っていた。

「とにかくもう一度アーナパーナからやってみよう。午後もう一度やってみて、それでもダメだったらリタイアすればいい」

やるしかないという気概が出てきた。

「絶対に復活してやる!」

午後1時から各自瞑想の時間がはじまった。

アーナパーナのやり方通り、まずは鼻を含めた大きなエリアを観察した。

鼻は感覚の鋭い部分。すぐに感じることができた。

「いけるかもしれない」

そして次は鼻の下の小さなエリアに意識を集中。

最初は感覚が弱かったが、少しずつ強まっていった。

「いける!」

自信と気力が戻ってきた。

ここまでくればあとは時間の問題だった。

2時半のグループ瞑想からはヴィパッサナー瞑想に戻った。

2日前のような恍惚感はもうなかったけど、その代わり穏やかな気持ちが広がっていた。

リタイア直前という危機だったけど、この日の経験は僕に素晴らしい学びを与えた。

アニッチャ(無常)という仏教において理解が非常に難しいとされる考え方を今までよりも理解できたのだ。

執着が生み出す苦しみがどういうものなのか、身をもって体感することができた。

良い時も悪い時も渇望しない、嫌悪しない。どんな時も平静でいる

そんなヴィパッサナーの真髄を教えてくれたのは、僕のカバンの中に隠れていた一本のボールペンだった。

7 – 8日目:1時間座ることが苦でなくなる

7日目・8日目は一心不乱に座り続けた。

こんなに瞑想に集中できる時間はそうそう確保できるものではない。

現実社会に戻ったらノイズが多くなり、これほど深い瞑想状態に持っていくには時間がかかる。

僧侶にでもならないかぎり。

この合宿中に徹底的にやろうと思った。

体に生まれる感覚を心に作用させない習慣を身につけ、どんな逆境がきても対処できる自分になろうと思った。

1時間単位で瞑想をしていたが、1時間が近づくと体のどこかしらが痛くなったりして集中力が途切れていたのだけど、この頃から1時間座ることが全く苦痛でなくなっていた。

他の参加者には瞑想時間が終わるたびに苦痛の声を上げていた人もいたから、人によって状態は違っていたと思う。

でも僕はもう1時間座るのは問題なくなっていた。

1時間問題なく座れるようになれば、さらに瞑想は深くなる。

そんな状態で9日目を迎えたのだった。

9日目:一体感・ワンネスの感覚を経験

この日の夕方までは前の2日と何も変わりなかった。

しかし夕方のティーブレイクを終え、18時からのグループ瞑想に入った時、今までと違う感覚を経験することになる。

自分が石のようになったのだ。

体の感覚を観察していくうちに地面との設置感覚が薄まった。

設置感覚がないので、体が真っ暗な闇の中に浮かんでいるような感覚になる。

体全体が均等な刺激に包まれ、その結果自分の体が一つの物体のように感じた。

瞑想の世界で言われるワンネス(oneness)という状態はこれなんだと思った。

石はみずから動くことはなく、その場にただ存在する。石は何も考えない。

あの時の僕はそんな存在になっていた。

10日目:聖なる沈黙の終わりとメッター瞑想

ついに聖なる沈黙が解かれる日がやってきた。

10日間一緒に過ごしてきた人たちと話をすることができる日。

聖なる沈黙の終わり

早朝2時間の瞑想を終え外に出ると、ドアの奥に椅子がいつもは置いてない椅子が置いてあった。

最初は誰も口を開かなかった。

何を話したらいいのか分からなかったのもあると思うけど、9日間の沈黙を通して喋ることを忘れてしまっていたのだと思う。

シャワー棟に行き、トイレで用を足した時、小屋の裏で外国人勢が話し始めた。

インド人、日本人、台湾人の3人。

なんとなく話の輪に加わろうと思わなかった。

まだ沈黙の心地よさを味わっていたかった。

話したらこの心地よさが崩れてしまうと思った。

かつてこの瞑想センターが開かれた時使われていたキャンプサイトへ行って日光浴をすることにした。

宿舎の右奥に見えるのがかつて使われていたキャンプサイト

他の参加者も沈黙を守ったまま、12個あるキャンプデッキの上でくつろいでいた。

誰も話さない。

気まずさはなかった。

ほとんど誰も話さないまま朝食が終わり、グループ瞑想も終わり、昼食までの休憩時間も終わった。

結局みんなが話し始めたのは11時の昼食からだった。

僕が最初に話したのは食堂へ向かう道で一緒になった50歳ほどの人だった。

お互い照れたような笑いを浮かべながら挨拶をする。

その人はお寺の住職だった。

東京にある真言宗のお寺。

なんでヴィパッサナー瞑想に興味を持ったのか聞いてみた。

「真言宗の教えや瞑想法に疑問があったから」と教えてくれた。

お寺の跡取りとして育ったが、親である先代の住職は跡を継ぐことを強制しなかったらしい。

しかし、社会人になり、数年が経った時、お寺を継ごうと思い、修行の道に入ったという。

真言宗も仏教だから瞑想というものがある。しかし、ブッダの瞑想法とはまた違うものだという。

詳しくは聞かなかったが、瞑想の最後に大声で「あーーーーー!!!!」と叫ぶのだという。

ブッダの没後、インド北部で始まった仏教は、チベット山脈をまっすぐ越えて中国に入ったわけではない。

チベット山脈を左回りでぐるっと回り、今のアフガニスタンやチベットを経て中国に入ったと言われる。

引用:「桑原政則Blogger」https://kuwabara03.blogspot.jp/2012/03/

中国ではもともと儒教や老荘思想などがあったため、ブッダの教えは中国の既存思想にとって都合のいい形で取り入れられた。

中国において仏教は難解なものになり、多くの書物が作られ、もともとはシンプルな生活の知恵だったブッダの教えは学問化した。

そうして中国で大きく変化したのちに入ってきたのが日本の仏教だ。

真言宗の開祖・空海はそんな日本の仏教に疑問を持ち、よりブッダの教えに近いものを求めて中国に渡ったとされる。

空海は般若心経というブッダの教えを簡潔に説明したものを残したが、どこまでブッダの教えに近いのかは僕には分からない。

中国にはブッダの弟子たちが残した経典などはなかったのかもしれないし。

住職にヴィパッサナー瞑想を受けてからの日々はどうだったのか、どうして戻ってきたのか聞いてみた。

「まだまだ修行の日々です」

そう彼は言った。

「今でも怒りに打ち震えてしまうことだってあります」

住職も人の子。

厳しい修行を乗り越えたとしても精神を整え続け、悟りに至るのはなかなかに難しいのだ。

「でもヴィパッサナー瞑想の効果はすごく実感しています。今では電車の中でも瞑想することがあるくらいです。やり続けていれば確実に効果があります」

「1年前に初めて参加して、去年の11月にも参加して、これで3回目です。本当は自分のお寺でも瞑想コースをやりたいのですが、まだまだ自分のレベルは指導できるレベルではないと思っているので、こうして何回も通っています」

この住職とは近いうちに仲間内でグループ瞑想会をやろうと約束した。

他の人たちとも話した。

みんなとても個性的。

- ドレッドヘアを肩まで伸ばしたレゲエアーティスト(話すまではすごく怖そうな顔の人だと思ってたんだけど、話してみたらものすごく笑顔の素敵な柔和な人だった)

- プロのパントマイムアーティスト

- YouTuber

- パーマカルチャーの伝道師

- この春からはルワンダで海外青年協力隊として赴任する人

などとても多様な人間の集まりだった。

いつもなら消灯時間は9時なのだけど、この日は夜の11時まで食堂が開放された。

みんなと話していたら2時間という時間はあっという間に経ってしまった。

ヴィパッサナー瞑想合宿というかなりガチの修行。

だからこそやり遂げた者同士、あっという間に友達になれる。

みんなの笑顔が素敵だった。

面白い人と出会う場所としてもヴィパッサナー瞑想合宿はいい場所だと思う。

メッター瞑想

瞑想指導の最後に新しい瞑想法を教わった。

メッター瞑想。

祈りの瞑想法である。

ここで初めて宗教色のある瞑想が出てくる。

「瞑想合宿を終えて、日常に戻ったら朝晩1時間の瞑想をするといい」とゴエンカ氏は音声を通じて教えてくれた。

毎日の瞑想で頭をリセットすることで、仕事の能力も大幅に上がると言っていた。

ゴエンカ氏に瞑想を教えたサヤジ・ウバキン氏がミャンマー政府内で驚くほどの成果を残したのはヴィパッサナー瞑想のおかげらしい。

瞑想を朝晩やれば寝る時間を短くできるとも言っていた。

短い睡眠時間で疲れを癒すことができるようになる上に、仕事の能力も上がる。

それを聞いて、「戻ってからも続けていこう」と自然に思えた。

そんな朝晩のヴィパッサナー瞑想の最後の数分にやるのがメッターの瞑想。

やり方はいたってシンプル。

ヴィパッサナー瞑想が終わったら一旦体の体制を整えリラックスし、再び目を閉じる。

そしてゆっくりとこう唱える。

- 「すべての生き物が幸せでありますように」

- 「すべての生き物が安らぎを享受できますように」

ブッダが生前好きだった言葉だ。

これをゆっくりとゆっくりと心の中で唱え続ける。

実際にやってみて感じていたのは眉間の力が抜けていく感覚だった。

優しい気持ちに自然となり、眉間の力が自然と抜けた。

実際に瞑想合宿を終えた後も瞑想を続け、最後にメッター瞑想をやってみて思う。

メッター瞑想があるのとないのとでは瞑想後のマインドが全然違う。

ヴィパッサナー瞑想だけだと平静な気持ちにはなるものの、心に柔らかさが足りない。

しかしメッター瞑想をやるとふんわり柔らかな気持ちになる。

宗教色を排除したい人はメッター瞑想はやらなくていいと思うが、こだわりがないのならぜひやってみてもらいたいと思う。

11日目:瞑想センターと参加者との別れ

爽やかな朝だった。

笑顔の素敵な人たちとたくさん話して、幸せな気持ちになっていたからかもしれない。

4時半にいつも通り瞑想をして、その後荷物を片付け、部屋を掃除した。

7時から朝食をいただき、9時までみんなで分担して瞑想センター内を掃除した。

合宿中お世話になったボランティアスタッフの皆さんとも話した。

日本語の話せない外国人ともスタッフの人たちは笑顔で話していた。

ユートピアのようだった。

9時を過ぎ、少しずつ人は減っていった。

タクシーをシェアしたり、バス停までセンターの車で送ってもらってみんな去っていった。

僕は瞑想センターの写真を撮っておきたかったので残った。

誰もいなくなった宿舎やホールを歩いていた時、「まるで卒業式の後みたいだな」って思った。

春の澄んだ空気、誰もいない静寂、残っている思い出。

スタッフの一人が駅まで車で送ってくれるというので、駅まで送っていただいた。

車から見える外の景色は来た時とは全く違っていた。

初日の車の中で感じてたドキドキ感がないからだろう。

ずっと続く田んぼもたまに見える家も輝いて見えた。

ヴィパッサナー瞑想センターは怪しい宗教組織なのか?

これが僕が参加してきたヴィパッサナー瞑想合宿の全貌だ。

参加者の一人がこんなことを言っていた。

「ヴィパッサナー瞑想合宿に行ってくるって言ったら家族に心配された」と。

「変な勧誘とかされるんじゃないの?大丈夫なの?」

そんなことも言われたらしい。

しかし実際参加してみてその辺の心配は無用だと思った。

最後まで無料で終わったし、勧誘されることもなかった。

勧誘されたと言えるかもしれないのは、ボランティアによる瞑想合宿のサポートだ。

瞑想合宿の実施には人手が必要。

参加者への食事の提供や宿舎内の掃除、バス停からセンターまでの送迎といったサポートがなければ開催できない。

仏教の世界では僧侶や寺院に何かを提供することをお布施という。

ブッダの時代には出家者たちは家々を周り、食事を恵んでもらっていた(托鉢という)。

出家者たちは超然とした態度で食べ物をいただき、お布施をする人たちも喜んで渡していたらしい。

托鉢に応えることによって、与える人は功徳を得る。

お布施をすることは心の平安につながるのだ。

原始仏教が今でも残っていると言われるミャンマーでは、貧しい人たちが自分の日々に必要なお金以外の財産を寺院に提供する習慣がある。

1998年放送のNHKスペシャルでその映像が紹介されていた。

パゴダと呼ばれる仏塔を建設するために裕福ではない一般の市民が自分の生活費以外のお金の大半を差し出す姿は、貯金を美徳とする日本人として生まれた僕には驚きだった。

ミャンマーのパゴダ

「人の喜ぶことをしろ、それが自分の幸せに繋がる」とビジネスの世界では言われる。

もちろん一般社会でも。

そんな当たり前の考え方が「宗教が絡んだ途端に」怪しいものになるのはなんだかおかしい気がする。

宗教はあくまで生きる上での考え方を伝授する場でしかない。

そろそろ日本もオウム真理教事件という悲しい過去を乗り越え、宗教が与えうる恩恵を正しく活用すべき時期に来ているのではないかと思う。

僕が合宿に参加しようと思ったわけ

僕がヴィパッサナー瞑想合宿のことを知ったのは1年ほど前だった。

合宿のサイトがとても見づらかったことと、ネット上の評判がいいものばかりではなかったこともあり、その時は参加しようとは思わなかった。

もともとこれらの本でブッダの瞑想は学んでいたこともあり、十分満足していたので、必要ないと思っていた。

しかし、去年知り合った人がこの瞑想合宿に参加したことを知り、その人の穏やかな暮らしぶりをみて行ってみたいと思った。

これが僕が僕が今回瞑想合宿に参加しようと思ったわけである。

合宿参加後の変化

これまで独学で試行錯誤しながら瞑想をやってきたわけだけど、今回本格的なヴィパッサナー瞑想をやってみて、今まで自分のやってきた瞑想は「なんちゃって瞑想」だったなと痛感している。

瞑想センターでやってきた瞑想は深さがまるで違った。

誰とも話さず、デジタル機器に触れることも、文字を読むことも書くこともなく、仕事もせずに、自然に囲まれた場所でひたすら瞑想するからこそ到達できる境地があるのだと知った。

合宿を終えて1ヶ月経った今でも毎日朝晩瞑想をやっているが、あの時の深さには到達できていない。

自分の体が石のように感じたあの一体感は、素晴らしい環境で長時間瞑想してこそ到達できる領域なのだと思う。

とはいえ、ヴィパッサナー瞑想のある生活は慌ただしくチャレンジングな日々を支えてくれている。

今までだったら動揺してしまうようなシーンに出くわしても、心のバランスを崩すことなく過ごせるようになった。

合宿中に到達した異常な恍惚感はないけれど、日常生活の精神的な安定感を大幅に向上してくれた。

「もう一度合宿に参加したいか?」と聞かれたら間違いなくこう答えるだろう。

「もちろん!!」

せっかく世界中に瞑想センターがあるので、千葉の瞑想センターだけでなく、世界中の瞑想センターを回ってみたいと思う。

合宿終了後に体験したあのユートピアのような人間の集まりを世界中で体験したら、自分の世界はぐっと広がる気がする。

合宿に参加して僕は間違いなく変化した。

[…] […]

[…] 【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿センターは怪しい宗教組織なのか? […]

[…] 【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿センターは怪しい宗教組織なのか? […]

[…] 【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿センターは怪しい宗教組織なのか? […]

[…] “【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿センターは怪しい宗教組織なのか… […]

[…] 【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿センターは怪しい宗教組織なのか? […]

[…] 【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿センターは怪しい宗教組織なのか? […]

[…] 【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿は怪しい宗教組織なのか? […]

[…] 【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿は怪しい宗教組織なのか? […]

[…] 【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿は怪しい宗教組織なのか? […]

[…] 【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿は怪しい宗教組織なのか? […]

[…] 【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿は怪しい宗教組織なのか? […]

[…] 【体験談】ヴィパッサナー瞑想合宿は怪しい宗教組織なのか? […]

[…] めちゃくちゃやり込む人はヴィパッサナー瞑想合宿の10日間コースの上級コースである […]